近日,中国科学院广州地球化学研究所与广东省地震局合作,通过功率谱密度和频谱分析,分析了粤港澳大湾区城市地震噪声的时间和空间变化,成功捕捉了人类活动的精细特征,如交通、地铁运营、船舶活动等,为城市动态监测和灾害管理提供了新的思路。相关成果发表在地球和空间科学方面(Earth and Space Science)。

粤港澳大湾区作为一个世界级的城市群,在东亚经济发展和人口高度集中的地区发挥着至关重要的作用。随着城市化进程的加快,大湾区的城市环境正在经历深刻的变化,面临着基础设施和公共服务优化的迫切需要,以及可持续发展和灾害防御的挑战。

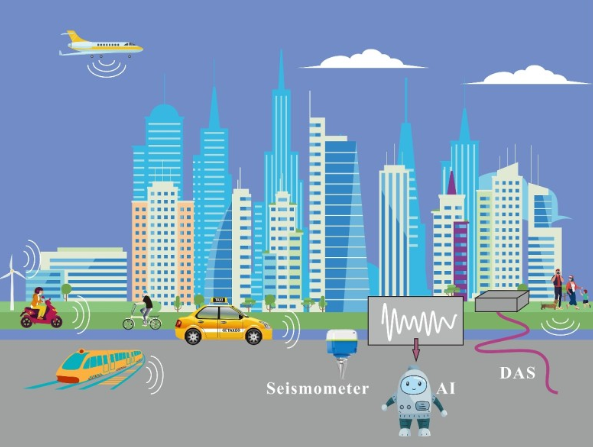

因此,牢牢把握城市活动的动态,对城市管理和实现高质量发展具有重要意义。传统的监测方法(如摄像头和卫星遥感)经常受到天气或隐私问题的影响。地震仪已成为监测城市活动的新工具,也是新兴研究领域城市地震学的主要手段,具有灵敏度高、全天候工作、无隐私风险等优点。

在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的支持下,中国科学院广州地球化学研究所博士生熊成及其导师、研究员邓阳凡团队与广东省地震局高级工程师王力伟、研究员叶秀薇等合作伙伴将地震技术引入城市动态监测领域,在大湾区约60个地区使用×6200多个节点式地震仪,面积60平方公里,开展了粤港澳大湾区城市活动监测研究。

通过功率谱密度和频谱分析,研究揭示了城市人文地震噪声的显著时间和空间差异,人文噪声强度与人口密度和交通线路密切相关。城市核心区的人文噪声强度高于山区和农村地区,噪声地图与卫星图像的城市空间模式高度一致。就时间而言,发现人文噪声能量有一个明显而清晰的日周期(早晚峰值显著增加)、周期的起伏,准确地反映了居民通勤、休闲等情况的规律,为城市活力时空的分布提供了量化依据。

该研究还利用频谱分析技术分析了各种交通工具形成的高频地震信号,如汽车、地铁、火车和船舶。成功自动识别车辆、地铁、火车和船舶信号,并建立了不同交通方式的振动特征地图。通过信号分析,准确估计了车辆和地铁的行驶速度,并获得了与广州地铁官方时间表高度一致的准确地铁运行列车列表,验证了地震学方法的稳定性。

研究表明,地震噪声数据与人口密度(相关系数0.95)、夜间照明强度(相关系数0.82)显著相关,表明它可以作为评估城市发展活动的新指标。在早期阶段,研究人员通过密集的台阵对粤港澳大湾区进行了高分辨率的浅层结构检测和灾害评估,进一步验证了基于密集台阵的城市地震在灾害预警、地下结构检测和智能城市管理中的多重应用潜力。结合分布式光纤传感器(DAS)与人工智能技术相比,未来有望建立更广泛、更实时的城市动态感知网络。

赞一个

更有众多热门