近日,南方医科大学药学院教授涂盈锋团队受到蜜蜂人群合作的启发,研究并建造了直径只有200纳米的“微型机器人”柠檬酸钠和尿酸酶二氧化硅“纳米电机”。它不仅可以像蜜蜂一样在关节液中独立巡航,还可以在关节腔中“吃”尿酸晶体。相关结果发表在《自然通讯》中。

“这是世界上第一个主动治疗痛风的可移动能量转换设备。”论文作者涂盈锋告诉《中国科学报》,目前,负载柠檬酸钠和尿酸酶的“纳米电机”在临床试验模型中具有优异的疗效,关节损伤修复率超过90%,没有明显的副作用。

指导团队人员实验数据分析的涂盈锋。夏涛摄

8000万人深入骨髓之痛

每一次发作都像无数碎玻璃在关节里搅拌一样,这是大多数痛风病人的共同噩梦。

痛风,一种由尿酸结晶沉积在关节处引起的“君王病”,现在正以迅速的势头席卷全球,超过8000万患者陷入其中。

传统的痛风治疗就像用扫帚清理火山灰:虽然非甾体抗炎药和秋水仙碱可以扑灭急性发作的“火焰”,但它们不能阻止尿酸晶体的持续沉积;由于过敏风险,其他嘌呤醇和其他降低尿酸的药物迫使超过30%的患者中断治疗。更致命的是,尿酸降解产生的过氧化氢就像“余烬”,长期腐蚀股关节,甚至诱发心血管疾病。

“当血尿酸浓度超过饱和度时,针状结晶沉积在关节中,不仅会引起刀切般的剧烈疼痛,还会对心血管和肾脏造成持续损害。”涂盈锋说,目前,“降解-清除”的闭环无法实现,“就像修复漏水的水桶一样,但真正的漏洞总是找不到”。

痛风患者在止痛药和降酸药之间徘徊了很长时间:非甾体抗炎药伤胃,秋水仙碱伤肾,别嘌醇可能引起致命的超敏反应。传统疗法就像“提汤止沸”——降解尿酸产生的过氧化氢就像暗火,不断腐蚀股关节。更困难的是,人体早已失去了分解尿酸的“天然工具”——尿酸酶,这无疑使痛风的治疗更加糟糕。

怎样设计一个既能有效降解痛风病人体内尿酸,又能自动清理“余烬”的智能系统?

记者了解到,长期以来,涂盈锋带领团队深入开展了“自动微纳米电机”生物医学应用研究,致力于开发响应性纳米载体(如pH值)、温度和光敏材料)用于治疗严重疾病和准确的药物控制和释放。其研究的“微纳米机器人”可以打破药物运输中传统技术的局限性,被同行评为“开拓性研究”。

受蜂群启发的医疗革命

在一项探索性研究中,涂盈锋的团队成员意外地注意到,当蜜蜂采集蜂蜜时,他们会释放信息素来引导他们的合作伙伴,形成高效的“人群工作”。这启发团队对“纳米蜂群”有一个大胆的想法:是否可以设计一种纳米颗粒,可以在人体关节内独立运动,携带体内缺乏的降解尿酸酶,在关节内独立合作,像小蜜蜂一样准确地“围攻”尿酸晶体?

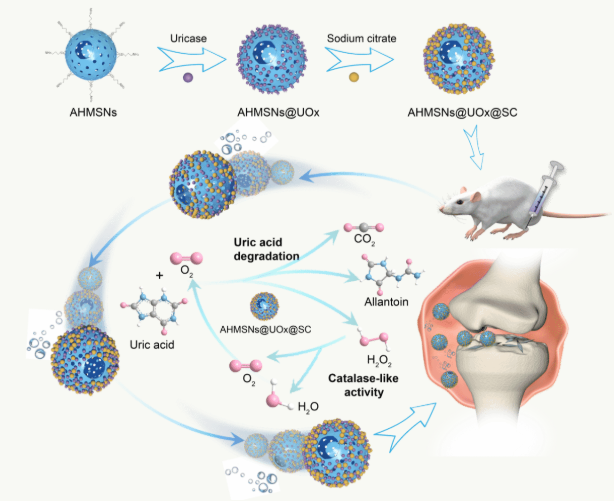

“纳米电机”导图示意图。研究小组提供图纸。

因此,中空介孔二氧化硅“自动驱动纳米电机”的概念诞生了,它可以承载柠檬酸钠和尿酸酶。它就像一个微型机器人,在人体关节腔内“吃”尿酸,将有害降解产物的过氧化氢转化为无害的水和氧气,形成自给自足的“能量循环链”。

“我们不仅仅是在生产尿酸酶纳米颗粒,而是在纳米世界中实现微粒的独立运动。”团队创作者、论文第一作者刘璐表示,为了让尿酸酶纳米颗粒在关节腔内独立运动,“清除”尿酸和降解产物,纳米颗粒必须快速运动。

“纳米电机”独立运动的核心是硅壳的不对称孔。由于孔太大(>150nm),团队最初生成的“纳米电机”很容易破裂,而太小(50nm)则功率不足。“我们反复尝试不同比例的溶胶-疑胶反应,最后将孔径保持在85.8±21.3纳米,相当于头发直径的千分之一。”刘璐说。

更微妙的是体育系统的创新。研究表明,尿酸降解产生的离子梯度可以转化为驱动力,从而在纳米颗粒表面形成不对称孔,使其运动速度提高3倍。这种“火箭喷射”原理的应用,使“纳米电机”能够像跑车一样在关节液中加速定向运动,将药物运输效率提高到传统纳米颗粒的5倍。

为了保护弱尿酸酶,团队创新性地选择了“硅壳盔甲”技术:固定酶分子通过表面氨基包裹进行修饰。通过实验发现,包装后的尿酸酶在70℃的高温下仍保持46%的活性,抵抗蛋白酶的能力提高了2.5倍。涂盈锋说,这相当于给士兵穿上防弹背心,这样他们就可以在恶劣的环境中长期战斗。

精确的道路,从实验室到临床

经过三年的研究,涂盈锋成功开发了一种直径只有200纳米的中空介孔二氧化硅“纳米电机”——“微型机器人”,负载柠檬酸钠和尿酸酶。它不仅可以像蜜蜂一样在关节液中独立巡航,还可以通过“吃尿酸生产氧气”的能量循环链完成治疗系统的自给自足。

吧在实验过程中,涂盈锋团队正在讨论困难。夏涛摄

在临床试验中,“纳米电机”表现出惊人的疗效:关节损伤修复率超过90%,没有副作用。但真正的挑战在于临床转型。在最初的临床试验中,pH值剧烈波动(7.4突然下降到6.8)。该团队通过X射线光电子能谱发现柠檬酸钠的负荷因物理混合而不均匀。

涂盈锋强调:“纳米世界是科学与艺术的交汇点,细节决定生死。”。在纳米粒物理混合和负载柠檬酸钠的过程中,团队真正感受到了实验中准确性的重要性。在“纳米电机”的研发过程中,团队对0.5nm的孔径差异进行了数百次反复测试;为了优化静电吸附条件,对鼠关节腔的动态进行了72小时的监测和实验。

涂盈锋团队成员和论文第一作者李秀榕介绍,该研究利用纳米颗粒表面氨基和柠檬酸钠的静电引力,实现每粒纳米颗粒的精确“盔甲”,使关节腔的pH值保持在7.5-7.8,为临床治疗扫清了关键障碍。

“在纳米尺度下,任何细微的工艺误差都可能被无限放大。”刘璐表示,该团队建立的“吸附条件-负载效率-体内稳定性”三维优化模型为糖尿病治疗电机和胆固醇降解酶抗动脉硬化系统的后续开发奠定了技术基础。

下一步,涂盈锋团队将通过将“纳米电机”注入身体关节腔,推动临床试验,努力实现未来痛风的高效治疗。这种“主动纳米医疗”方法可能会重塑代谢性疾病的治疗模式。

赞一个

更有众多热门