丙泊酚作为现代麻醉的常用药物,在无影灯照耀下的手术台上,控制着病人的睡眠与醒来的界限。

麻醉师一般要根据病人说“mg/公斤体重”的公式转换初始剂量,然后结合血压、心率等生命体征进行动态管理。然而,这种“人群体验模式”已经使用了半个世纪,但却隐藏着一场惊心动魄的毫厘之争。细微的变化可能会让患者在手术过程中知道,或者术后长时间昏迷。

因此,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称大连化学物理研究所)研究员李海洋和花磊的团队努力学习了十多年,突破了传统血药浓度检测“空间和时间”的限制,完成了手术中麻醉药物检测的“2个1”——只需收集患者1滴血,1分钟内即可完成床边检查,同时提高了临床疗效和经济效益。

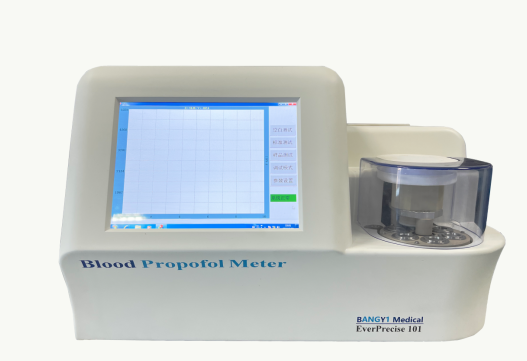

近日,大连化学研究所自主研发的“麻醉血液浓度检测技术”取得了巨大成就。基于该技术转换开发的医用血液丙酚浓度分析仪正式获得二级创新医疗器械注册证书,真正走向产业化应用。

李海洋说:“我们的目标,就是把麻醉的‘人群经验’变成‘个人精确治疗’,处理医生在临床上真正遇到的困难。

麻醉剂量毫厘之争

丙泊酚广泛应用于临床手术麻醉、重症监护镇静、无痛胃肠镜检查等领域,具有见效快、代谢快、醒发质量高的特点。然而,这种常见的药物有一定的风险。

2009年6月,为了帮助流行歌曲巨星迈克尔·杰克逊缓解严重失眠,私人医生给他注射了过量的丙泊酚作为镇静催眠剂,导致他因心脏骤停而死亡,一年四季都是50岁。

事件引起轩然大波,人们不仅为巨星的离开感到惋惜,也为丙泊酚的应用敲响了警钟。作为麻醉师每天手中的“常客”,丙泊酚在手术过程中的实时监测尤为重要。但传统检验依赖于大型仪器和复杂样品的预处理,需要专业的实验室场所和近一个小时的检测时间才能完成,无法在一次手术中立即“播放”结果。

2010年,哈尔滨医科大学李恩有教授在大连化学研究所找到李海洋团队,讲述他去欧洲参加国际学术会议时,注意到气中丙泊酚检测应用的质谱技术。李恩有教授对这项技术的重要性给予了敏锐的关注,希望在中国设计自己的即时检测仪,解决困扰临床麻醉多年的问题。

“之前因为家里有住院经历,找了一些资料,了解到手术中麻醉的重要性,失去了一毫厘米,相差千里。我只想承担一定的社会责任,在mg级刻度上保护我的生命。”李海洋回忆道。

受此启发,李海洋及其团队踏上了“麻醉精确检测”技术创新研究之路。

此前,李海洋团队开发了一种快速检测安检爆炸物的设备,但巧合的是,该装置的核心痕迹物质迅速电离,分离技术与丙泊酚浓度检测具有共同原理。

凭借在复杂基质中快速识别痕量物质的经验,团队首先尝试通过呼出气体检查间接反映丙泊酚浓度。只需收集患者呼出的气体,结合患者身体质量指数。、肺部通气量等数据,大约需要5分钟才能检测出其呼出气中的丙泊酚浓度。

血药浓度是“金标准”

但呼气受身体各项指标影响较大,不同年龄、身高、体重、基础疾病等。会影响检测结果。“麻醉行业有句话叫‘血药浓度是金标准’。只有实时监测血药浓度的变化,才能直观反映麻醉深度。”李海洋团队有了打破传统路径的想法。既然血液检测更准确,能不能开发一个快速的血液检测方案?

取血的想法似乎很容易,但背后是“隐藏的杀戮”。血液中的基质成分高度复杂,包括高浓度蛋白质、磷脂、代谢物和各种细胞,相互交织形成“分子屏障”,捕捉少量浓度只有mg/ml的丙泊酚,就像“沙海拾金”一样。“传统的固相提取方法需要20分钟左右才能去除干扰物,不能满足术中实时监测的需要。”花磊说。

面对上述挑战,团队利用丙泊酚与血液中不同基质成分之间的沸点差异,通过不平衡动态热解吸技术,可以在ms内“逃逸”丙泊酚,有效消除血液基质的影响。

“然后我们根据其反应性设计了一种试剂,可以选择性地与目标化合物产生气相离子-分子反应,从而提高检测灵敏度。”花磊现场示范,一滴血滴入分析仪的旋转热解吸进样器,动态气化少量丙泊酚,通过载气携带进入极高分辨率的离子迁移管,实现高选择性电离、高分辨率分离和高精度检测。丙泊酚含量值只需要一分钟就能从屏幕上跳出来,完成整个检测过程。检测灵敏度为0.1微克每毫升,可以识别极低浓度的目标物质,需要完成全血理样品。

2018年,医用血液丙泊酚浓度分析仪在实验室成功搭建,看着脑海中的想象成为现实,团队在兴奋的同时也清醒地认识到,实验室的成功只是起点。李海洋决定立即前往下一个“战场”——让这项“高科技”技术走出实验室,成为手术台旁的“生命哨兵”。

从实验室到手术台的“关键一跃”

此前,该团队已成功将爆炸检测设备应用于各地火车站,准确高效的转化效果就像一颗定心丸,让该团队对后续医疗器械的产业化充满信心。然而,当团队将研究目光转向医疗领域时,等待他们的挑战是完全不同的。

“医疗器械产业化与其他成果转化存在一定差异。”李海洋指出了关键症结。“医疗设备需要大量的临床数据验证才能直接面对患者。只有靠自己的能力,才很难突破从实验室到手术台的‘关键跃升’——没有深入医学领域的行业合作伙伴,无论技术有多先进,都只能留在论文里。”

这时,苏州邦伊医疗科技有限公司主动找到了一个团队。“他们主要提供安全、高效、准确、个性化的医疗产品和服务,医用血液丙泊酚浓度分析仪可以帮助医生制定个性化的药物治疗方案,通过数据可视化进行精准治疗。因此,在即时检测与血药浓度检测交叉的市场中,增量可期,空间巨大。我们一拍即合,很快就推进了合作过程。”花磊说。

在合作过程中,李海洋和花磊多次去医院观察医用血液丙泊酚浓度分析仪的功效。“只有推开手术室的大门,我们才意识到,在实验室里,做好仪器只需要完成所有的数据测试。然而,在临床治疗阶段,手术室就像一个‘社会’。”花磊用“生态融合”来形容。“检测仪不是实验室里的荒岛,而是与麻醉机、监护仪等设备和医疗操作形成‘共生关系’。”

“比如有一次我们在手术室,外科医生突然说‘这个声音影响了我’。当时听到轻微的‘咚咚’声,马上意识到设备的净化设备有泵,运行时会发出一定的噪音。在安静的手术室里,任何声音都会影响医生的专注状态。”李海洋说,随后他们立即改进了方法,选择了医院静音气体系统净化装置,让设备尽可能“隐形”在临床场景中。

同时,团队也意识到手术室的每平方厘米都承载着生命的重量。“仪器要小巧轻便,不能妨碍医护人员的操作,每个人都可以使用,每个人都可以使用。”李海洋把医用血液丙泊酚浓度分析仪变成了“床头伴侣”。放入血液后,等待显示屏跳出地图,降低了操作门槛。

到目前为止,该产品已经通过了国内多中心的临床评估,这意味着该团队已经独立开发了“麻醉血药浓度检测技术”来实现产业化应用。

回顾过去15年麻醉检测领域的“马拉松”,李海洋表示,他从未想过放弃。“我这辈子总要做点什么,社会需要,医院需要,病人需要,那我就去做。”

未来,团队也有自己的目标,为不同的年龄和身体指标制定更详细的麻醉计划。“我们应该与人工智能相结合,构建全自动检测过程,真正缩小不同医院之间的差距。”花磊说。

赞一个

更有众多热门