Nature:读研读博选大型团队更容易成功!网友:可你这研究也说他们更容易直接退出科研界!

研发家

|

2025-03-14

0

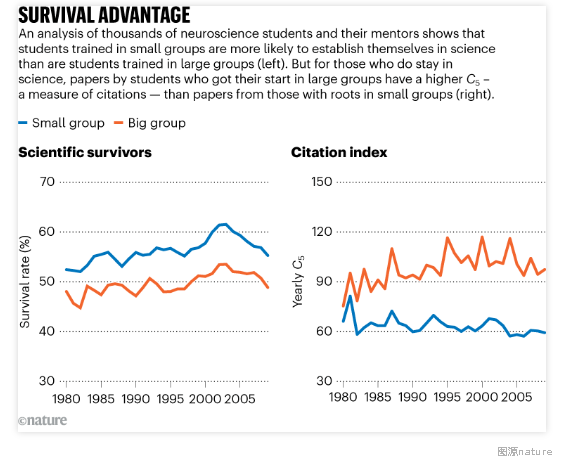

最近各大高校的研究生复试正在如火如荼得进行当中,不管是考研考博成功上岸的还是保研保博的同学,大家都面临着选导师的问题。究竟是去大团队好?还是找更容易获得直接指导机会的小型课题组?每个人都有自己的考量。但莘莘学子们都想知道,此事是否有金标准?Nature近期就发文探讨了这个问题:

结果表明,在大课题组学习的硕博生选择在未来发表的论文,年平均引用次数高于在小课题组的。换言之就是,大课题组的硕博生相较于小型课题组更有可能取得学术上的成功。然而,在大课题组的硕博生毕业后留在科研界工作10年及以上的比例明显低于小型课题组。甚至在1980-1995年间,大型团队的“存活率”比小型团队的低了38%-48%。换句话说,整体而言在大型研究团队里学习工作的研究生能留在科研界的几率是小型团队的六到七成。

此外,根据2025年1月发表于PNAS(Proceedings of the National Academy of Sciences)上的一项对约 45,500 名科研人职业生涯的研究表明,超过 40% 的博士后最终离开了学术界。

Roberta Sinatra的研究是希望能够对科研界相关政策尤其是实验室资助政策的制定提供建议及理论基础。但对于普通科研人,尤其是硕博生而言,选择进入什么样的实验室不应只考虑课题组的规模以及导师的名气,合适才是最重要的。毕竟研究已经表明大团队的复杂性可能是部分研究生告别学术生涯的原因之一,不应片面追求“大即是好”的想法。做科研最重要的是,学术端正,不忘初心。

赞一个

0

- 文章标签:

- 高校动态

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

HOT

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门