中国科学院广州地球化学研究所研究员钟音、中国科学院教授彭平安等研究人员首次系统地分析了不同粒度PLA微塑料对红树林沉积物碳-硫循环的影响机制,为了了解蓝碳生态系统中微塑料的生物地球化学行为提供了重要的科学论证。最近,水研究发表了相关成果(Water Research)。

红树林作为一种重要的蓝碳生态系统,在缓解气候问题方面发挥着不可替代的作用。然而,随着环境中粒度小于5mm的微塑料等新污染物的不断积累,红树林湿地生态系统的稳定性正面临着严峻的考验,其碳汇功能和生态服务价值受到重大影响。

在红树林厌氧沉积物中,硫酸盐还原菌作为一个关键的功能性微生物群落,承担着超过50%的碳通量转换过程。这些微生物通过将硫酸盐还原为硫化氢等中间产物,与溶解性有机碳发生耦合反应,从而影响红树林生态系统的碳汇效率和稳定性。然而,目前尚不清楚微塑料污染对红树林沉积物中硫酸盐还原菌的代谢活性及其引导的碳-硫藕合循环过程的影响机制,尤其是不同粒度的微塑料及其与硫酸盐还原菌群落的相互作用的生态效应。

在国家自然科学基金和其他项目的支持下,研究人员使用生物可降解聚乳酸(PLA)以微塑料为研究对象,制定了近70天的厌氧微宇宙试验,系统对不同浓度的毫米级进行了探索(mm-PLA)和微米级(μm-PLA)结合平稳硫同位素分析、三维荧光-平行因子分析和16S,两种PLA微塑料对红树林沉积物硫酸盐恢复和溶解性有机碳降解的影响 RRNA基因扩增子测序、宏基因组分析等技术手段,对碳-硫耦合循环微生物群落结构、功能基因和代谢网络对不同粒度微塑料的响应机制进行了深入分析。

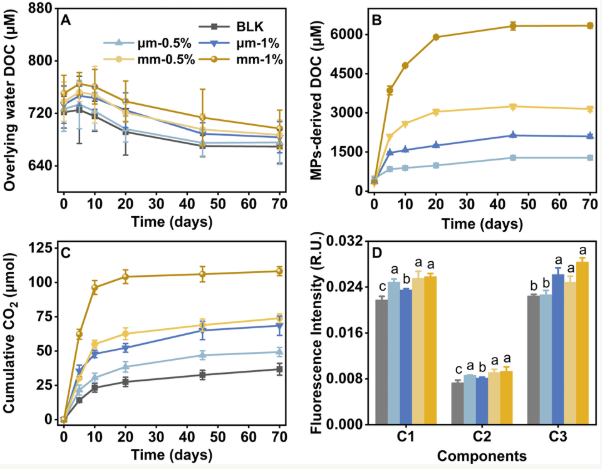

研究表明,mm-PLA比μm-PLA显著提高了红树林沉积物中硫酸盐还原细菌的代谢活性,具体表现为更显著地促进了硫酸盐的还原和还原态硫物种的产生,包括挥发性硫酸盐、元素硫和铬还原硫。含有1%mm级微塑料处理组的硫酸盐恢复速度最快,但硫酸盐中硫同位素分馏指数最低(16.85)‰),这可能与mm-PLA释放更多溶解性有机碳有关,为硫酸盐还原菌提供足够的电子供体,从而加速硫酸盐还原过程,抑制分馏效应。

微生物可以直接利用PLA微塑料释放的溶解有机碳进一步转化为二氧化碳,其中,mm-与空白组相比,1%处理组的二氧化碳排放量最大,增加了194%。三维荧光平行因子分析表明,微塑料的添加改变了沉积物的碳组成。沉积物的溶解性有机碳主要是蛋白质,其荧光强度明显高于对照组,生物指数高于对照组,表明微塑料的出现增强了微生物的代谢活性。这一发现揭示了生物可降解微塑料通过“碳释放-微生物代谢”调节红树林沉积物固碳功能的重要机制。

16S RRNA基因扩增子测序分析显示,PLA微塑料显著影响微生物多样性,微塑料的粒度取决于效应,而不是浓度。研究表明,mm-由于表面积大,PLA微塑料可能会提高硫酸盐恢复微生物在其表面的附着力,促进PLA微塑料表面的降解和有机碳的释放,增强碳-硫耦合循环微生物的活性,促进红树林沉积物中复杂有机物的降解和二氧化碳的排放。

赞一个

更有众多热门