锂电池自上世纪90年代诞生以来,凭借其高能量密度、轻便性和快速充电的优势,迅速成为能源领域的“宠儿”,深刻改变了人们的生活。

但目前电瓶车使用一段时间后仍存在频繁充电、低温下突然“消极怠工”等问题,说明锂电池还有很大的提升空间。此外,废旧电池的处理尤为迫切。随着大规模电池退役回收的到来,环境污染和资源浪费的风险也在增加。

中国科学院教授、复旦大学教授彭慧胜和学校年轻研究员高悦团队的最新进展,为老年人处理电池提供了新的解决方案。2月13日,《自然》发布了相关研究成果。

给电池“送锂”

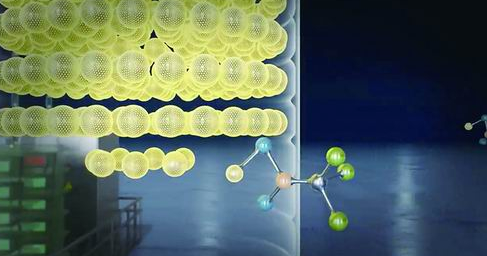

锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解质四部分组成,其中锂离子来自正极锂金属氧化物。

锂离子是电池能量的“搬运工”:充电时,锂离子从正极中嵌入,通过电解质转移到负极,嵌入负极材料中,以化学能量的形式储存能量;放电时,锂离子通过电解质回到正极,将化学能转化为电能,用于不同的电子产品。

然而,在前后的旅途中,锂离子不可避免地会遇到事故,即由不同原因引起的副作用。随着使用次数的增加,一些自由锂离子逐渐被束缚,无法参与电化学反应,最终导致电池电量持续下降。因此,当电动汽车的电池容量下降到70%~80%时,应及时更换。

对于这类电池,目前常见的处理方法是回收利用。通过拆卸、粉碎、筛分、冶炼等步骤,从中提取有用的材料,以便电池可以重新生产和使用。

“当人们生病时,他们会去医院。如果电池有问题,他们为什么直接宣布死亡?因此,我们只想看看电池的‘疾病’在哪里,然后对症治疗。”高悦告诉《中国科学报》。

2020年12月加入复旦大学后,高悦开始回答这个问题。他和他的团队发现,一些废弃的锂离子电池确实“不会死于疾病”,它们的正负隔膜都很好,但锂离子含量“紧”。

严重失血的患者可以通过及时输血来挽救生命。对于锂电池来说,如果把缺失的“能源”锂离子送回去,能恢复活力吗?

遵循这一理念,他们尝试了许多方法,最终想出了一个极好的计划。

锂电池生产过程中有一个关键步骤——使用注液针将包括正负和隔膜在内的电池原型注入电解液。为了提高充放电效率,在电解液中会添加少量锂离子。

研究人员决定给出厂后的电池电解液补充一些锂离子,高悦将这个过程描述为“打一针”。

论文第一作者、复旦大学高分子科学系博士生陈舒拿着一个圆柱形锂电池向《中国科学报》记者演示了操作过程:电池的正负极连接着一根细细的白色软管,将锂媒体分子和电解液一起从一根软管注入,然后再次充电,使分子在电池中反应分解。最后,锂离子留在电池中,其他元素以气体的形式沿着另一根软管离开。

高悦介绍说:“这与电池的生产工艺完全一致,并未改变现有的完美工艺。”“平时用的时候,把口封好就行了。”

经过两年多的验证,实验室内的电池在充放电数万次后,仍然表现出接近出厂时的健康状况。据估计,电池的循环寿命将从目前的500~2000圈提高到12000~60000圈。值得注意的是,相关的验证试验都是在真实的电池设备上完成的,而不是模型上完成的,因此在实际应用中可以及时发现潜在的问题并解决。

用头脑风暴寻找“理想分子”

找到合适的锂媒体分子是这项工作的一大难点。

虽然药物中只有一两种化合物最终发挥作用,但它们只有在制剂的帮助下才能成功到达作用组织或器官,发挥更好的作用,减少副作用,锂离子只能通过化合物或溶液离子运输到电池中。考虑到电池不能添加额外的成分,后者首先被排除在外。

“这种化合物分子必须同时具有三个特点:能够留下锂离子,完全适应电池的生产和使用过程,加入电池后不会带来任何额外的变化。”陈舒解释说,“这需要分子通过化合物添加,并在电池中完全分解。同时,反应过程必须温和。”

记者在实验室看到了这个特殊的分子——三氟甲基亚磺酸锂,由团队设计和生成。和大多数化合物一样,它是白色的,粉状的,安装在普通的玻璃器皿中。但是找到这个“天选”分子,真的让团队老师和学生“牺牲”了很多脑细胞。

这是一个没有例子可以参考的工作。虽然研究人员知道分子应该具备什么特点,但很难锁定具体的分子。大胆的假设,仔细的验证,不符合规定的重新假设...这种循环反复发生。

“我们通常坐在一起进行头脑风暴,试图传播我们的思维,讨论各种想法,在这个过程中给电池打针就是我们的想法。”高悦笑道:“我们的一个主要特点是交叉。每个人都会有不同的学科背景,在思维碰撞中可以启发灵感。”

起初,他们利用化学思维,结合现有的知识储备和经验,寻找可能的分子,然后进行实验验证。然而,这种几乎“看运气”的搜索方法在面对大量化合物分子时显得无能为力。

依托复旦大学在人工智能上(AI)他们试图在研究中引入AI。团队结合AI设计、搜索和后续实验验证多方向分子,最终找到了三氟甲基亚磺酸锂。它的各种化学和物理特性都符合预期,易于生成,成本低。

有趣而有用的研究

一方面是基础研究的突破——团队打破了锂离子与正极材料在电池基础设计原理中共生的理论,解耦了电池活性载流子和电极材料,另一方面也具有很大的应用潜力。

高悦透露:“我们正在进行锂离子媒体分子的大规模制备,并与国际顶级电池公司合作,努力将技术转化为产品和商品。

该技术主要有三个应用领域:一是作为当前生产工艺的辅助,增加电池出厂时的容量;其次,增加电池的使用寿命,使电池在相当长的时间内接近出厂时保持“功能”;最为重要的是电池修复,改变现在“一刀切”的回收方式,解决废旧电池回收问题。

随着清洁能源的蓬勃发展,电池修复的处理具有重要的战略意义。比如太阳能、风能等清洁能源依赖自然条件,波动性大,无法与用电量完全匹配。储能系统需要充分发挥“电网充电宝”的作用。

目前,超过80%的新型储能项目使用锂电池,但由于周期寿命短、性能衰减、安全性等问题,距离实际应用还有很长的路要走。此外,大型储能电站的容量通常高达兆瓦时的等级甚至更大,使用的电池体积往往为几十立方米,更换成本明显较高。

“据估计,为了建设一个大型储能电站,电池的深充放电循环超过1.5万次才能恢复原状。目前,我们的电池已经‘打了6针’,循环次数达到1.2万次,仍然表现出96%的健康状况。”高悦表示,希望这项研究的突破能够帮助解决储能问题,促进中国清洁能源的转型。

“保鲜袋”设计稳定的电池界面,利用3D打印技术防止电池膨胀,为机器狗准备“能量奶茶...过去的研究团队似乎很有趣,都专注于实际问题。目前,他们正在开展“分子-机制-材料-设备”的全链研究,以应对能源领域更多的痛点和难点,通过基础研究的突破。

“这项工作只针对正负电池。我们正在进行一系列与电池修复相关的研究。例如,针对电动汽车的火灾问题,我们正试图定期检查和维护电池,以避免电池性能下降和异常。”高悦说:“我们也在探索更绿色的电池材料,希望开发一种以生物质为原料的有机电池。”

赞一个

更有众多热门