记者从华大生命科学研究所了解到,近日,华中农业大学联合华大自主研发Stereoseq时空组学技术,系统分析了陆稻根系适应干旱的分子机制,并对HMGB1进行了重点调控,为作物抗旱遗传改良提供了新思路。相关成果在分子植物中公布。

2005年,由华大领导的水稻全基因组精细图纸以封面文章的形式发表在科学公共图书馆·生物学上。华大从绘制水稻基因组工作框架图和精细图纸开始,就与水稻形成了不解之缘。此后,华大还与中国农业科学院、国际水稻研究所共同完成了3010种亚洲水稻的重新测序,并与云南大学教授胡凤益合作,使世界上大规模实施“一次种植、多次收获”的多年生水稻成为可能。

陆地大米是中国西南地区独一无二的大米类型。早在《齐民要术》中,就有陆地大米栽培的相关记载。与普通大米相比,陆地大米具有抗旱、抗贫瘠等优良特性,促进了更简单的种植方法。这些优势在很大程度上得益于其强壮发达的根系。然而,对陆地大米根系分子机制的研究仍然相对匮乏。

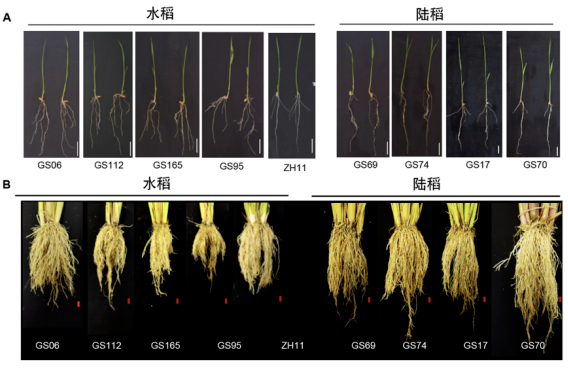

在这项研究中,研究小组选择了16种基因背景相似的水稻和陆地水稻。借助华中农业大学的表型组平台,系统地讨论了陆地水稻和水稻在生长过程中根系的表型变化。结果表明,与水稻相比,陆地水稻的根长度更长,根粗。虽然它的冠根(禾本科植物独特的根型)数量较少,但它表现出更强的抗旱性。这种“以质取胜”的适应策略提醒其根系可能有独特的分子控制机制。

针对这种表型差异,团队成功构建了陆稻根系发育动态基因表达图,通过Stereoseq时空组学技术,重建了冠根原基的生长过程,揭示了陆稻胚芽鞘节的细胞类型和分布情况。该团队还以类似的方式重建了稻根和陆稻根生长过程中的根尖细胞分裂和分化过程,发现稻根中柱和皮层细胞的垂直发育是协同调节的。

随后,研究小组将大米和陆稻根系的发育基因进行了比较,发现了许多不同的基因,它们决定了冠根的数量和长度,并确定了它们的细胞类型。与此同时,研究人员还发现,陆稻根尖分生区的细胞代谢和转录翻译活性明显高于大米,但HMGB1是分生区表达差异最大的基因之一,引起了研究人员的注意。该团队通过遗传学实验证明,在陆稻中表达的高转录调节因素HMGB1在大米中被敲除后,大米的根系变得更强,抗旱性也显著增强。

这项研究不仅揭示了陆地水稻适应干旱的分子基础,而且为农作物的抗旱遗传改良提供了新的思路。由于陆地水稻和水稻是“近亲”,陆地水稻的抗旱基因更容易转移到普通水稻中。未来,科学家可以利用这些抗旱基因培育出“少喝水”、高产水稻,帮助农民有效应对干旱气候带来的挑战。

赞一个

更有众多热门