研究开发电力-热藕合催化新工艺

研发家

|

2025-04-10

50

近日,中国科学院大连化学物理研究所与国家重点实验室纳米、界面催化研究所、运算数据驱动催化研究小组合作,开发了电热藕合催化的新过程,实现了甲烷超干重组直接制备合成气体。相关成果发表在《自然-化学》。

我国海域油气资源丰富,但水田开采的天然气二氧化碳含量普遍较高(20%至80%,通常称为“富碳天然气”),为了进一步运输和使用,必须进行二氧化碳去除处理。但二氧化碳分离过程增强了能耗,同时造成天然气夹带损失,增加了富碳天然气资源的开采和维护成本。因此,发展直接使用富碳天然气的新技术,支持我国海洋油气工业的高质量发展是当务之急。

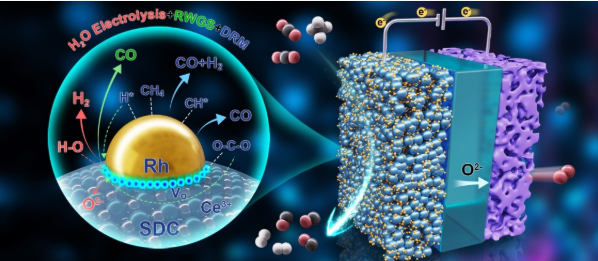

考虑到固态氧化物电解器?(SOEC)甲烷干的运行温度和重组(DRM)在这项研究中,团队开发了基于SOEC的电-热藕合催化甲烷超干重组新过程,并对DRM进行了重组。、逆水气转换、水电解反应串联到SOEC负极,电化学原点恢复中间产物水产生氢气和氧离子,氧离子在电势差的驱动下,通过致密的电解质膜将SOEC阳极电化学氧化为氧气,从而带动逆水气转换反应的正向进行,突破热力学平衡的限制,大大提高了二氧化碳转化率和氢气的选择性。随后,团队在CeO2-x媒体表面,原点溶解稳定的钒(Rh)提供高密度Ce3的纳米颗粒 -VO-Rhδ当二氧化碳和甲烷体积比为4时,电-热藕合催化完成94.5%的甲烷转化率和95.0%的二氧化碳转化率,一氧化碳和氢产品的选择接近100%,甲烷表面还原能力接近4.0,达到理论值。此外,团队利用高温环境电子显微镜和高温电化学原点谱学表征,结合理论计算,揭示了Rhδ含有氧空位的Ce3是甲烷裂化的活性位。 -VO-Rhδ接口可以实现二氧化碳的吸附活性,同时为逆水气转换反应提供活性位。

赞一个

28

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

HOT

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门