皮肤细胞“一步到位”转为神经元

研发家

|

2025-03-24

0

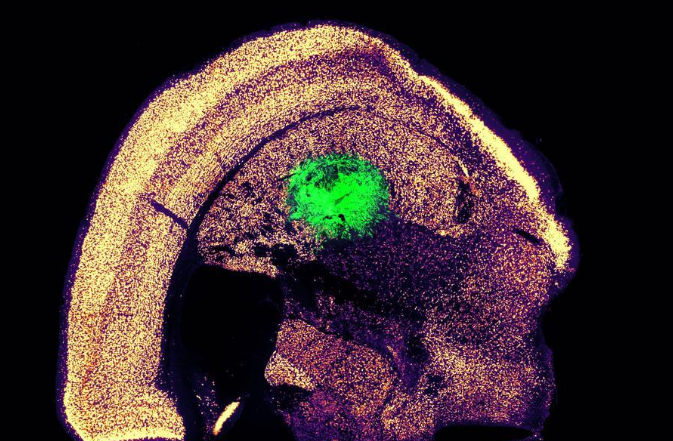

细胞类型转换通常需要首先“重新编程”体细胞,并将其转化为诱导性多能干细胞。(iPSC),然后分化为目标细胞类型。然而,麻省理工学院的团队开发了一个简化的过程,可以绕过干细胞阶段,直接将皮肤细胞转化为神经元。新一期《细胞系统》杂志发表了两篇相关研究论文。

这种方法在小鼠细胞实验中的转化效率高达10∶1,也就是说,一个皮肤细胞可以产生10个以上的神经元。如果能在人类细胞中再现,有望大规模培养运动神经元,为脊髓损伤或运动功能障碍患者提供新的治疗方法。

大约20年前,日本科学家发现,皮肤细胞可以通过引入四种转录因子重新编程为iPSC。这种类似胚胎干细胞的细胞可以分为多种细胞类型,但这种技术存在耗时且转换不完全的缺点。在重新编程过程中,细胞容易停留在中间。

这一次,团队采取了直接转换策略,从体细胞“一步到位”到运动神经元,而不是通过iPSC阶段。优化转换方案只需要三个转录因子(NGN2、结合两种促进细胞增殖的基因(编码p53DD和突变HRAS的基因),ISL1和LHX3可以实现皮肤细胞向运动神经元的高效转化。

如果细胞在高水平表达转录因子的同时没有处于增殖状态,重新编程的效率会很低,而高增殖活性细胞更容易接受转换信号。这类似于提前激活细胞进入转换准备状态,从而更有效地响应转换因子的作用。

该团队测试了三种病毒载体,发现病毒转化效率最高。同时,降低细胞培养密度可以显著增加运动神经元的产量。这个优化过程在小鼠细胞中只需要2周,神经元产量是10倍以上。

经过两周的观察,大量神经元成功存活并形成神经连接。体外培养实验还表明,这些细胞具有可测量的电生理活性和钙信号传递能力,显示出通信潜力。

赞一个

0

版权及免责声明:本网站所有文章除标明原创外,均来自网络。登载本文的目的为传播行业信息,内容仅供参考,如有侵权请联系删除。文章版权归原作者及原出处所有。本网拥有对此声明的最终解释权

最新文章

HOT

热点资讯

HOT

学术资源免费领取

加微信领取20G科研大礼包!

更有众多热门

更有众多热门