4月4日,北京师范大学与中国人民解放军总医院团队合作,在《科学》中公布了最新的研究成果,揭示了丘脑高级核团在人类意识感受中的关键作用。这一结果直接记录了丘脑和额叶中立体定向脑电信号。(sEEG),通过丘脑-前额叶环路,发现丘脑高级核团瞬间调节人类意识感受的新机制,极大地挑战了目前以大脑皮层为核心的概念研究领域的主流观点,为理解人类意识神经基础和原理提供了重要证据。

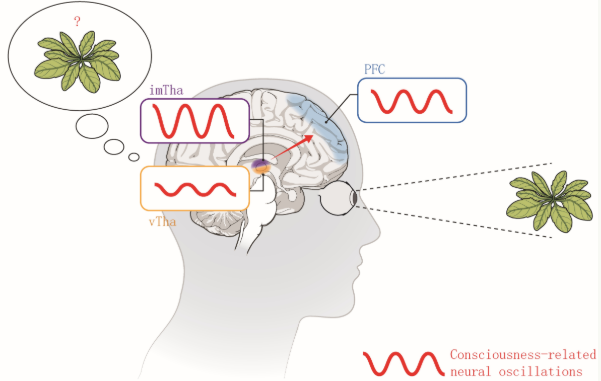

主要研究结果示意图。(北师大供图)

“这篇论文的发表表明,中国在人类意识领域的研究成果得到了国际同行的认可,并走在了人类意识领域研究的世界前列。”北京师范大学论文通讯作者、教授张鸣沙告诉《中国科学报》。

概念感觉如何产生:大脑皮质还是皮层下结构?

概念是一个人的主观感受,比如看到一朵花,听到一首歌,思考一个问题,或者感受一种情绪。作为人类思维活动的基础和核心,概念感受是如何产生的?它的本质和物质基础是什么?这种问题的探索对理解人类心智、治疗临床意识障碍患者(如‘植物人’)以及指导人工智能系统进一步发展起着重要作用。因此,探索人类意识的生物基础已经成为现代科学中最前沿、最重要的问题之一。

目前关于意识的生物学基础(即神经机制)研究主要分为两个方面,分别关注两个最重要的方面:整体意识状态和特定的概念内容。虽然很多研究报道了全局意识状态(如清醒、睡眠、麻醉、昏迷等)转换背后的神经基础。),但这种研究很难回答日常生活中如何产生特定的概念感受。因此,另一些研究人员通过结合心理学、行为学和大脑成像来探索特定概念感受的神经基础。视觉概念是这类研究最广泛使用的方法。

基于几十年的实验和理论研究,研究人员发现了许多与概念相关的大脑活动,并提出了不同的概念理论(如全局神经元工作空间理论、信息整合理论等)。)来理解和预测人类意识的本质和原理。张鸣沙说:“虽然这些理论对概念神经基础有重要的看法,但不同理论之间对概念的解释和预测有很大的差异,因此需要进一步的实验证据验证。”。例如,主流理论一般假设大脑皮层是产生概念感受的最重要区域,而大脑深层皮层的结构不直接奉献给特定的信用。

然而,根据解剖学和神经影像研究的证据,最近一些新的理论对主流理论提出了挑战,建议丘脑的高级核团可能会通过丘脑-皮层环路直接奉献给特定的概念感受。然而,由于微创脑成像技术的时间和空间分辨率有限,这一理论很难在人脑中直接得到验证。

打破传统观点误差和研究技术限制

根据传统观点,丘脑的作用是传递感觉信息,维持整体意识状态,因此是观念感受的前提,而不是直接参与观念感受。这种传统观点受到解剖学和神经影像学研究的考验,发现人类丘脑直接参与了多种认知功能,并提出丘脑-皮层环路可能在人类意识体验中发挥关键作用。

“然而,由于研究技术的限制,在人脑中实时获得高空间分辨率的神经活动是非常困难的。”张鸣沙说,到目前为止,如何处理和传递大脑中的概念感知相关信息基本上是未知的。

为了解决之前的研究瓶颈,联合研究团队设计了一种新的视觉概念任务范式。在大脑中植入电极的患者执行一项任务后,丘脑和前额叶皮层的立体定向脑电(sEEG)数据。

研究表明,丘脑板核心和内核在概念感受产生过程中,表现出更早、更强的与意识感受相关的活动,包括事件相关的电位。(ERP)与事件相关的频带扰动(ERSP)。瞬间丘脑-额叶神经震荡同步,跨频藕合由板核心和西塔内侧核心组成(theta)波相位驱动(2-8Hz);与前额叶皮层的其他亚区域相比,板核心和内核与外额叶皮层之间的藕合更强。结果表明,在产生视觉感受的过程中,丘脑板核心和内核起到了调节前额叶皮层相关活动“门控”的作用。

对临床上意识障碍患者进行干预治疗或帮助?

说到这项研究的意义,论文第一作者、北京师范大学心理学系博士生房泽鹏表示:“通过立体定向脑电学的研究,这项研究首次发现了关于神经活动的特点和信息传递方式,以及丘脑核团和丘脑-前额叶环路的概念感受(数百ms以内)。这些结果为人们的大脑提供了证据,支持丘脑板核心和内核团在产生概念感受时作为“门控”调整前额叶皮层活动理论,为解决当前概念理论之间的争议提供了重要支持。这项研究受到审稿人的称赞。、“非常有趣,原创和知名”的研究和“令人兴奋的发现”。

张鸣沙说:“大脑高级功能的研究通常需要在精心设计的行为范式中进行,包括概念神经机制的研究。眼睛是心灵的窗口,视觉诱导的眼睛运动是心理学、认知神经科学等领域最常用的行为范式,具有精细控制视觉刺激、准确检测眼睛运动行为的独特优势。”

在这项研究中,研究人员使用了呈现视觉感知阈值周围亮度的视觉刺激。在视觉刺激特征一致的情况下,受试者根据是否看到视觉刺激,选择位于左右视野的两个眼跳靶点中的一个,以眼跳的形式报告观念感受。

在这种范式下,研究人员发现,人脑中丘脑高级核团在形成概念感受方面起着重要的“门控”作用。“这一结果不仅加深了对人类意识神经系统的理解,也有望帮助临床意识障碍患者(如“植物人”)进行干预和治疗。后续我们将进一步结合基础研究和临床转化,努力尽快将前沿理论转化为社会价值。”张鸣沙说。

赞一个

更有众多热门