近日,中国科学院广州生物医学与健康研究所研究员潘光锦团队开发了一种化学成分明确的中性粒细胞技术体系,可以在体外大规模制备抗菌活性高的人工白细胞。(iNEUs)。《细胞再生》发表了相关成果(Cell Regeneration)。

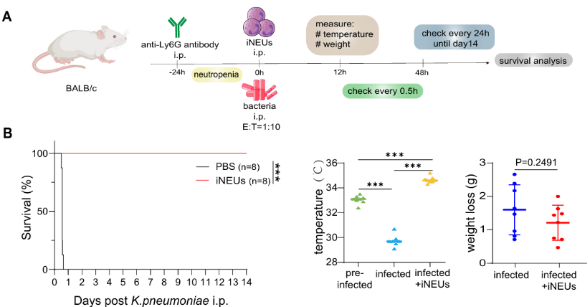

iNEUs滴注可以有效提高致死细菌感染小鼠的存活率。研究小组提供图片

作为先天免疫系统的关键防线,中性粒细胞是身体抵抗细菌感染的首要屏障。但在临床上,肿瘤、放射损伤、严重感染等疾病较为常见,往往导致严重细菌感染血症,进而导致死亡。作为一种重要的血液成分滴注方法,白细胞滴注可以在一定程度上减少粒细胞缺乏带来的死亡危害。但由于“血荒”等因素,血液白细胞的来源非常有限,使得粒细胞缺乏症的治疗面临困境。

针对这个问题,在国家重点R&D计划、中国科学院主导重点、国家自然科学基金等项目的支持下,研究团队利用人类诱导多能干细胞。(hiPSCs)中性粒细胞在体外成功制备,具有高抗菌活性。(iNEUs),它为白细胞滴注治疗提供了“现货型”的细胞来源。它们验证了hiPSCs来源的中性粒细胞,并确定了它们具有典型中性粒细胞的分子特征。根据体外实验,制备的iNEUs在临床上显示了许多常见的耐药菌,包括肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。

为了进一步验证iNEUs的抗菌能力,研究小组在动物模型实验中向有中性粒细胞功能缺陷的小鼠滴注iNEUs。数据显示,滴注iNEUs可以显著提高小鼠在各种细菌死亡感染中的存活率。这个结果有力地证明了iNEUs在体内和体外都有很强的抗菌能力。

共同通信作者潘光锦表示,该研究成果为致命细菌感染的临床治疗提供了新的策略,有望改善颗粒细胞缺乏症患者的治疗现状,降低细菌感染引起的死亡率。与此同时,该研究进一步促进了hiPSCs源功能细胞在治疗中的转化和应用,为再生医学领域的发展注入了新的活力。

赞一个

更有众多热门