当核技术与集成电路在实验室相遇时,会产生怎样的火花?近日,由西北师范大学和无锡贝塔医药科技有限公司共同研发的中国首款超长寿命碳-14核电池“烛龙一号”原型机工程样机成功问世。这标志着中国在核技术和微型核电池领域取得了重大突破。

符合要求,校企携手踏上研发征程。

西北师范大学物理与电子工程学院副院长苏茂根表示:“国家多个部门联合发布了核技术和核产业发展相关战略文件,为我们指明了方向。“我们团队成员在碳化硅换能器件理论计算和核电池工艺设计方面取得了很大进展,但缺乏碳-14放射源。”

此时,我了解到无锡贝塔医药科技有限公司是中国乃至世界上唯一拥有碳-14全产业链技术的企业,拥有辐射安全资质和专业同位素标记实验室,也在开发除了碳-14标记创新药物之外的应用场景。

据悉,使用碳-14作为放射源,主要是由于其安全性高,发出的β辐射能量低,不易穿透皮肤,且不释放。γ辐射降低了保护难度,碳-14的半衰期长达5730年,可以为微功耗设备的长期供电提供持续稳定的能量。总的来说,碳-14是β辐射核电池的理想选择。

“我们开发的碳化硅换能器件和储能模块的设计方案终于派上了用场。”在了解了对方的需求后,双方一拍即合。技术和资源的互补使得碳-14核电池的开发具有完整的软硬件条件,从而开展了合作研发之路。

曹世权副教授补充道:“我们团队成员各展所长,共同克服技术问题。“团队成员主要来自西北师范大学物理与电子工程学院,涵盖核物理、材料科学、微电子等多个学科。这是一个充满活力和创新的团队,每个人都聚集在一起,以达到同样的目标。”

攻坚克难,R&D之路亮点频频出现

核电池的核心是放射源,其活性和稳定性影响性能。碳-14作为放射源,自然储量低,需要人工制备,并标记在高碳含量化合物上。整个过程损失很大,降低成本的关键是保证总收益率超过90%,但技术难度很大。

“经过15年的研究,无锡贝塔医药科技有限公司已经突破了高比活性碳-14源标记技术,实现了从碳酸钡到高碳含量化合物的高效转移,保证了总收率达标,为核电池提供了稳定优质的放射源。”苏茂根说。

解决放射源问题后,R&D团队需要构建模型,模拟计算核电池性能,预测功率和效率。但核电池结构复杂,涉及多种物理效应,难以准确模拟,理论与实际价值差距较大。

“理论设计和评估是R&D的起点,其精度直接决定了核电池的性能。”R&D团队创新的评估方法,结合数值模拟和分析建模,对模型参数进行了精细调整,突破了模拟计算的精度问题。经过大量优化,理论功率与实际值的差距缩小到不到20%,为设计优化和性能提升提供了有力的指导。

“通过前面的理论设计和计算,我们的换能器件可以高效地将放射源的能量转化为电能。”苏茂根强调,作为核心组件,换能器件需要保证放射源与换能器件的完美匹配,才能达到最佳的能量转换效果。

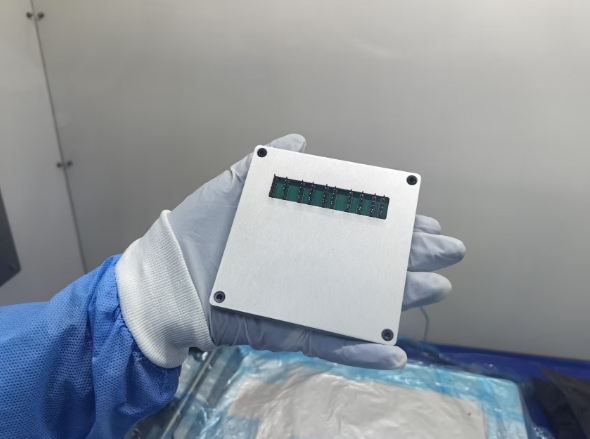

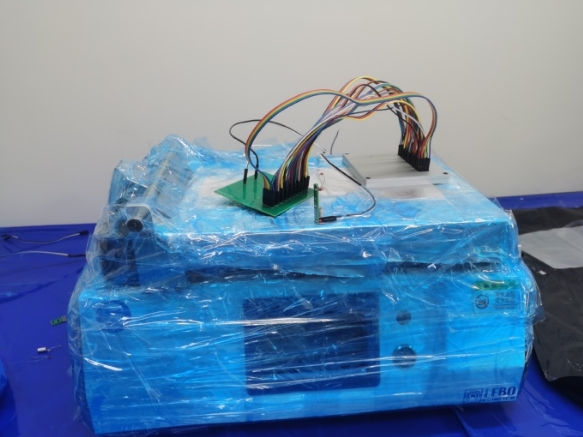

为此,经过三年的技术研究,研究团队成功掌握了高质量、高稳定性的换能器件制备技术。与此同时,该团队成功开发了一种平面布局封装技术。该技术不仅能有效保护核电池的内部结构,还能屏蔽辐射,使其能够在各种复杂环境中稳定工作。这项技术的突破显著提高了核电池的性能和安全性。

回顾R&D过程,给团队留下深刻印象的是,去年11月23日,他们第一次成功点亮了配备“烛龙一号”的LED灯。苏茂根说:“当时,虽然所有的准备工作都做得很好,但是LED灯并没有如期点亮。每个人都焦急地检查每一个环节,最终发现这是一个接触问题。调整后,灯亮了,整个实验室沸腾了。那一刻,所有的努力和努力都得到了回报。”

优点尽显,微小的身体蕴含着巨大的能量。

“烛龙一号”核电池虽然体积小,但优势惊人。其使用寿命长,碳-14的半衰期长达5730年,理论使用寿命可达数千年。它可以在-100℃到200℃的极端温度环境中稳定工作,具有很强的适应性。它还具有超高的能量密度,在50年的设计寿命内性能衰减率小于5%,支持毫瓦级脉冲放电和能量智能管理。苏茂根说:“这种核电池拥有完全自主的知识产权,从核心材料的研发到能源交换设备的制造。”

目前,“烛龙一号”已经实现了从0到1的关键技术突破,但仍处于工程样机阶段,团队正在专注于进一步优化和改进。“未来,我们将进一步研究核电池的小型化和低成本化。“烛龙二号”将在体积、安全保护和封装方面取得新的突破,预计功率密度将翻倍,并努力尽快实现工业化。”曹世权说:“在工业化的过程中,我们可能会面临产能、成本控制和市场认知的挑战,但我们对这种核电池的市场前景充满信心。我们认为核电池技术应该在医疗和物联网等领域进行。

“烛龙一号”的成功发展是中国核能技术领域的重大突破,也是校企合作的典范成果。未来,随着技术的不断优化和产业化进程的推进,这种核电池将在更多领域发挥重要作用,为中国能源技术和微机电技术的发展和产业升级注入新的动力。

赞一个

更有众多热门